Das Landschaftsbild verändert sich

Das Landschaftsbild des Harzes, das über Jahrhunderte durch Fichtenmonokulturen geprägt war, befindet sich im Wandel. Die Fichte wurde als schnellwachsendes Holz für den Bergbau und für die Holzwirtschaft auch in Höhenlagen angepflanzt, in denen sie eigentlich nicht heimisch ist. In der Nachkriegszeit wurde weiteres Holz für den Wiederaufbau, zum Heizen und auch für einen Teil der Reparationszahlungen benötigt. In Folge der starken Übernutzung der Wälder seit den 1930er Jahren bis etwa 1950 entstanden allein in Niedersachsen ca. 140.000 ha Kahlflächen im Wald. Um diese wieder aufzuforsten, bedurfte es großer Anstrengungen der Forstleute und der sogenannten „Kulturfrauen“. Die schwere Arbeit der „Kulturfrauen“ wurde mit einer speziellen Prägung des damaligen westdeutschen 50-Pfennig-Stücks wertgeschätzt. Es zeigte eine knieende Frau, die eine Eiche pflanzt.

In Zeiten, in denen es am Nötigsten mangelte, forsteten diese in harter Arbeit und zu einem geringen Lohn die Wälder wieder auf. Dazu stand im Harz nur Fichtensaatgut in ausreichender Menge zur Verfügung. So wurde die Fichte zum „Brotbaum“ der Region und deshalb auch in Lagen angepflanzt, in denen sie eigentlich nicht heimisch ist. Von Natur aus würden hier Laubwälder wachsen – Buchen, gemischt mit Ahorn, Birken, Eschen und anderen. So wie seit Jahrhunderten das Landschaftsbild durch Menschenhand massiv verändert wurde, so wird es sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch Witterungs- und Klimaveränderungen auf natürliche Weise weiter wandeln. Die Natur ist und bleibt im Harz Erholungsfaktor Nummer eins – nur ihr Aussehen wird sich nach und nach verändern.

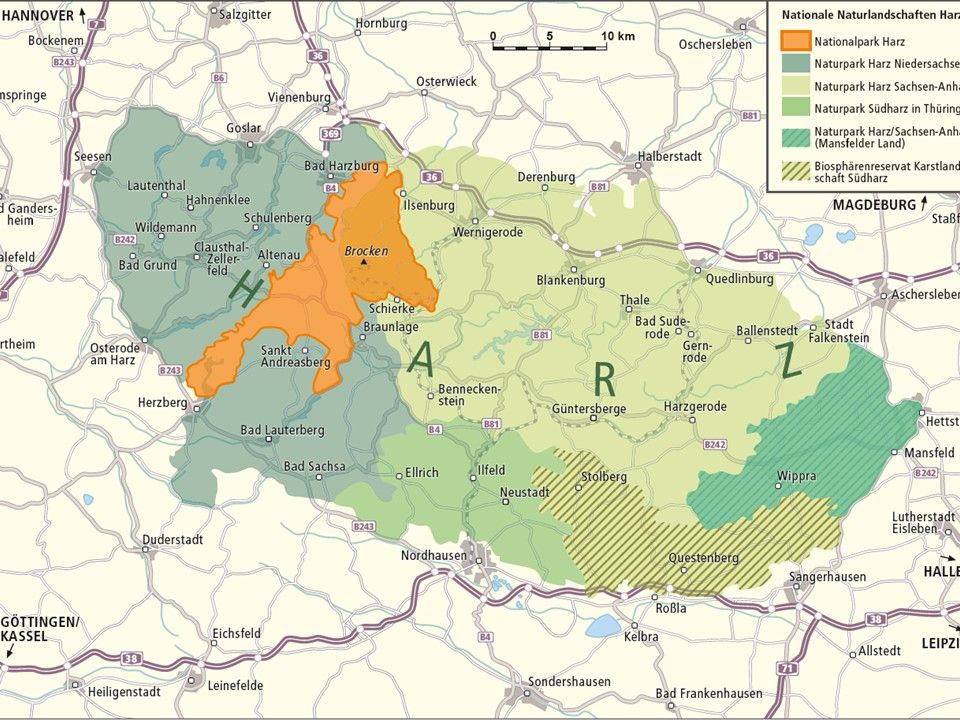

Rund um das Brockenmassiv und in den Hochlagen prägen nun großflächige Flächen mit abgestorbenen Fichten das Bild. Während die Natur im Nationalpark Harz weitgehend sich selbst überlassen wird und die Fichtenstämme so stehen und fallen, wie es die Natur vorsieht, treiben die Forstämter den Waldumbau aktiv voran, sodass auf den entstandenen Kahlflächen schnell wieder frisches Grün zum Vorschein kommt. Die Wandlung unserer Landschaft ist übrigens nicht nur im Harz im Gange. Weltweit sind Wälder von diesen Veränderungen betroffen.